Зарождение и развитие связи в военно-морском флоте России

Опыт войн, а также военных конфликтов недавнего прошлого наглядно свидетельствует о том, что чёткое управление значительно повышает эффективность использования сил флотов. Неотъемлемой и важнейшей составной частью системы боевого управления Военно-морского флота, ее материальной основой является связь. От состояния и функционирования системы связи, ее возможностей во многом зависят оперативность руководства флотом, своевременность выполнения боевых задач.

Зарождение и развитие связи на флоте, формирование и становление органов руководства ею неразрывно связаны с историей создания, развития и боевой деятельности военного флота нашей Родины, совершенствованием военно-морского искусства.

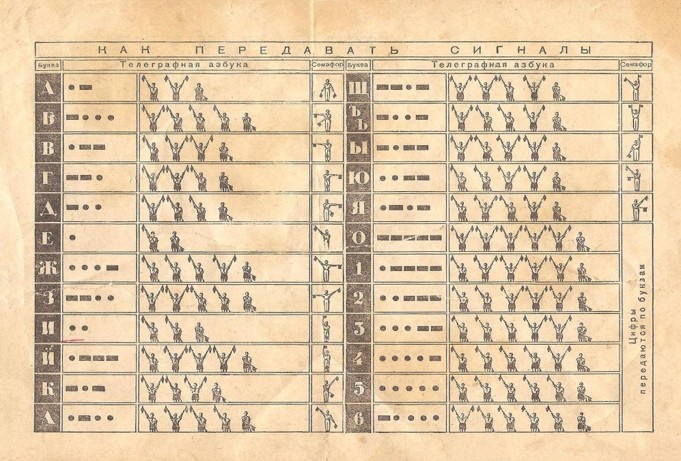

Во времена парусного флота для управления кораблями применялись средства предметной, флажной, световой и звуковой (пушечные выстрелы, литавры, барабаны) сигнализации, наблюдение осуществлялось только визуально. Следует отметить, что эти средства обмена информацией между кораблями, кораблями и берегом существовали задолго до Петра I. Еще в 1668 году, к моменту постройки в России первого военного корабля «Орел», вводятся «Общие сигналы для руководства на флоте Его Царского Величества».

С 1866 года на вооружение кораблей поступают сигнальные электрические фонари со специальными шторками для работы по азбуке Морзе, вводится новый Свод двух-, трех- и четырехфлажных сигналов.

Это значительно расширяет возможности и лексикон языка зрительной связи, ее роль среди специализаций на флоте все более возрастает. Изначально на кораблях к осуществлению сигналопроизводства привлекались грамотные и расторопные моряки. 13 декабря 1869 года приказом по флоту № 161 вводится специальность сигнальщика.

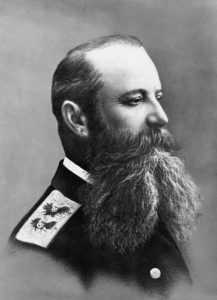

В июне 1895 года вице-адмирал С.О. Макаров, используя идею Кулибина, предложил для испытаний сконструированный им новый семафорный сигнальный аппарат и разработанную для него азбуку. Аппарат в дальнейшем не нашел применения, а вот немудреная азбука Макарова при помощи флажков морякам очень понравилась. Они с энтузиазмом изучали ее и с удовольствием переговаривались со своими друзьями на соседних кораблях, часто держа в руках вместо флажков белые бескозырки. С тех времен пара сигнальных флажков была и есть на ходовом мостике каждого корабля. Показателен случай недавнего прошлого, когда будущий маршал войск связи Пересыпкин во время обороны Москвы в 1941 году, оказавшись на позициях моряков-тихоокеанцев, попал в неудобную ситуацию из-за отсутствия каких-либо средств связи. Положение спас оказавшийся рядом матрос, который за неимением флажков, размахивая двумя черными шапками, быстро передал его распоряжение.

Наступивший 1895 год был ознаменован величайшим открытием человечества. Гений А.С. Попов подарил миру радио.

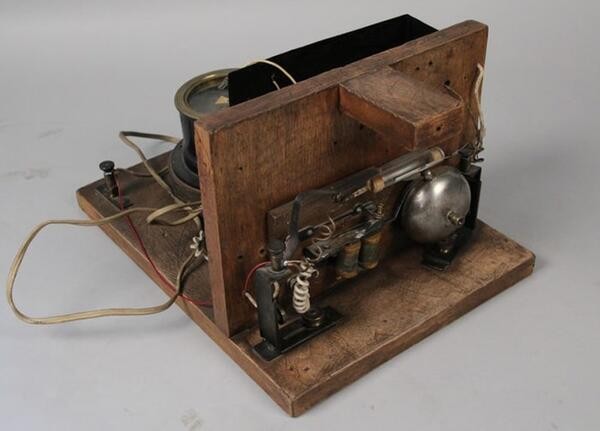

Как известно, его колыбелью стал русский военный флот. Поэтому в первую очередь радио оказало революционное влияние на развитие оперативно-тактического искусства, системы боевого управления и совершенствование связи в Военно-морском флоте. Вместе с тем изобретение А.С. Попова легло в основу целого ряда важнейших направлений в современной науке и технике, получивших широкое распространение на флоте. Так, радиолокация и радионавигация, радиоразведка и радиопротиводействие, радиоастрономия и техника лучистой энергии своим появлением обязаны прежде всего радио. Радио быстро завоевывает авторитет у командования флотом, которое принимает энергичные меры по оснащению кораблей и береговых пунктов радиоаппаратурой, подготовке специалистов радиосвязи. В 1900 году был издан специальный приказ управляющего морским министерством вице-адмирала П.П. Тыртова, в котором принималось решение о введении беспроволочного телеграфа на боевых судах как основного средства связи.

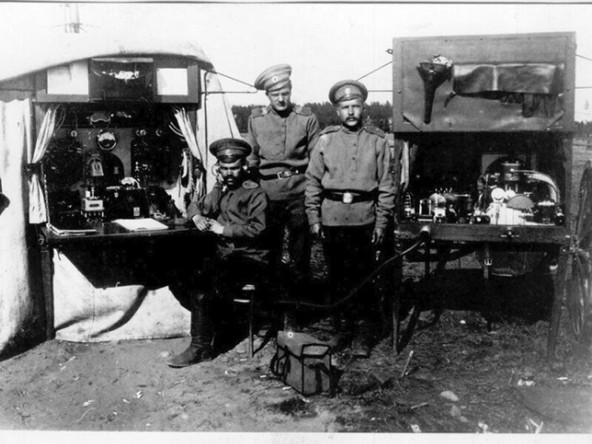

В мае 1901 года в Кронштадте формируется первая в мире военная радиочасть — искровой военный телеграф. Примечательно, что все мероприятия по внедрению на флоте принципиально нового вида связи осуществлялись по замыслу и при непосредственном участии А.С. Попова.

Он — изобретатель и экспериментатор, конструктор и технолог. Он — изготовитель радиоаппаратуры, монтажник и оператор. Он — руководитель подготовки радиоспециалистов, разработчик организации радиосвязи и организационно-штатной структуры ее подразделений на русском военном флоте. Им создаются первые в мире переносные радиостанции, что в дальнейшем позволило внедрить радиосвязь и в армии. Радио быстро завоевало себе признание.

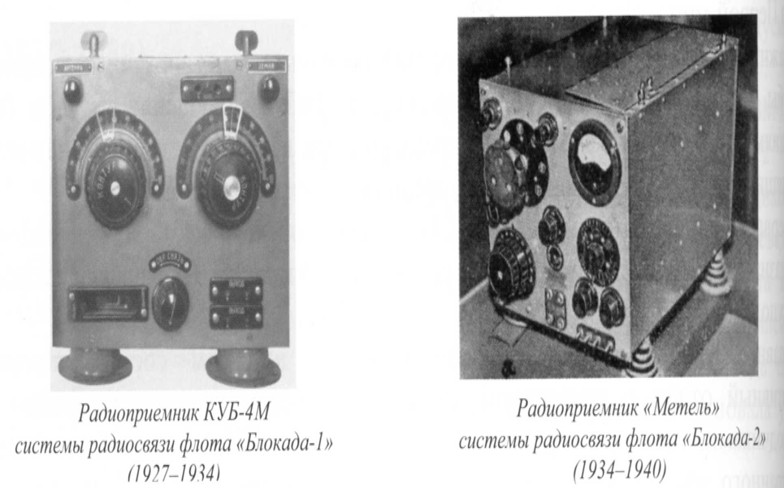

В 1927 году издается первая единая для всех флотов Инструкция по организации и использованию средств связи и боевой подготовки личного состава, а в 1931 году начинает реализовываться первая научно обоснованная, достаточно полная единая программа радиовооружения флота «Блокада-1», разработанная под руководством будущего академика адмирала А.И. Берга.

На каждом флоте имелся узел связи в составе приемного и передающего радиоцентров, телеграфные и телефонные станции, береговые посты наблюдения и связи. Все береговые объекты связи и флотской инфраструктуры, штабы флотов и соединений были соединены телеграфными и телефонными проводными каналами. Главный штаб ВМФ со штабами флотов также имел все виды проводной связи с зарезервированными радиоканалами. Вместе с совершенствованием структуры сил флота менялась и организация Службы наблюдения и связи.

К началу Великой Отечественной на флотах была создана основа системы связи ВМФ, которая в целом была подготовлена к обеспечению управления силами в боевых условиях, что подтвердили первые дни войны. Она сумела решить поставленные перед ней задачи как в начальный, оборонительный период, так и в ходе наступательных операций во взаимодействии с сухопутными войсками и в самостоятельных действиях флотов на морских коммуникациях противника в середине войны и на завершающем ее этапе.

В эти грозные годы моряки-связисты достойно выполнили свой долг перед Родиной, обеспечив бесперебойную связь командованию флотов, флотилий, соединений и частей, внеся достойный вклад в дело Победы. История Второй мировой войны знает немало примеров подвигов моряков-связистов, когда в телефоне звучали их последние слова: «Живым в плен не сдамся», «„все погибли. Вызываю огонь на себя», а рассыпанные в эфире точки и тире говорили: «Прощайте, товарищи, мы выполнили свой долг». Опыт войны подтвердил тезис, что боевую мощь соединения определяют управление и связь, что потеря связи ведет к потере управления, а потеря управления неизбежно ведет к поражению.

Примерно с середины 60-х годов в нашей стране началось создание мощного океанского ракетно-ядерного флота. Новый флот нуждался в глобальной связи, способной обеспечить управление силами на удалении многих тысяч километров. Более того, перед Службой связи была поставлена задача по обеспечению управления силами флота, действующими на воде и под водой, в воздухе и на суше.

Создание такой системы связи представляло собой проблему огромной научно-технической сложности. Усилиями многих флотских связистов-ученых и представителей промышленности страны эта задача была успешно решена. Была создана система мощных СДВ радиостанций и целая сеть приемных и передающих радиоцентров, разнесенных по территории страны и за рубежом. Проложены многие километры подводных кабельных магистралей. Образована резервная система связи.

Сложный период реформирования Вооруженных сил пришелся на долю начальника связи ВМФ вице-адмирала Ю.М. Кононова. Однако, несмотря на все трудности этого времени, руководящим органам Службы связи удалось поддержать необходимые элементы системы связи в постоянной боевой готовности, сохранить опытные кадры и подготовить новые и, самое главное, решать основную задачу — обеспечивать командование ВМФ всеми видами информации.

На современном этапе основой системы боевого управления силами Военно-морского флота России является система связи и АСУ ВМФ, которая обеспечивает связь с подводными лодками, надводными кораблями, морской авиацией и береговыми войсками. Ее важнейшей особенностью является то, что она одновременно обеспечивает управление как морскими стратегическими ядерными силами, так и силами общего назначения, а также используется для решения общефедеральных, межведомственных, межвидовых и других задач.