РТС

6 декабря (23 ноября) 1909 года морской министр издал «Положение о береговых наблюдательных постах и станциях Морского ведомства». В соответствии с данным документом управление всеми береговыми наблюдательными постами подчинялось начальнику Службы связи. Должности начальников Службы связи вводились на Балтийском и Черном морях и на Тихом океане. Первыми начальниками служб связи стали: на Балтийском флоте – капитан 2 ранга Н.Н. Апостоли, на Черноморском флоте – капитан 2 ранга В.Н. Кедрин, на Тихом океане – корпуса флотских штурманов подполковник В.З. Лукин.

Ко времени начала Первой мировой войны российские морские связисты уже наладили свою службу, флот был оснащен современными средствами связи, велась радиоразведка. Аппаратура для нужд связи выпускалась на специальном радиозаводе Морского ведомства. Дальнейшее развитие военно-морская связь и радиотехническая служба получили уже после Октябрьской революции. Новой власти удалось довольно быстро не только восстановить былые возможности флота, но и выйти на новый уровень. В 1932 г. были созданы Научно-исследовательский морской институт связи и Школа связи ВМС РККА для подготовки командного состава морских связистов. Впоследствии на базе школы было создано высшее военно-морское училище.

Первыми отечественными довоенными радиоэлектронными средствами освещения надводной обстановки в интересах ВМФ были технические: теплопеленгаторы, работающие в инфракрасном спектре частот. Интенсивные работы по созданию инфракрасных средств для ВМФ продолжались и в первые послевоенные годы. В 1946-1957 гг. были разработаны и приняты на вооружение ВМФ новые береговые теплопеленгаторы “Астра-1”, “Астра-2”, “Астра-3”, “Тюльпан” и корабельные — “Солнце-1”, “Солнце-II” и др. В создание теплопеленгаторных средств большой вклад внесли известные ученые и специалисты промышленности: В.А. Грановский, Н.Д. Смирнов, В.Т. Родионов, Д.П. Павлов. От ВМФ инициировали создание этих средств начальник Морских Сил РККА В.М. Орлов, командующий Балтийским флотом Л.М. Галлер, а также Н.М. Китаев, В.С. Машков.

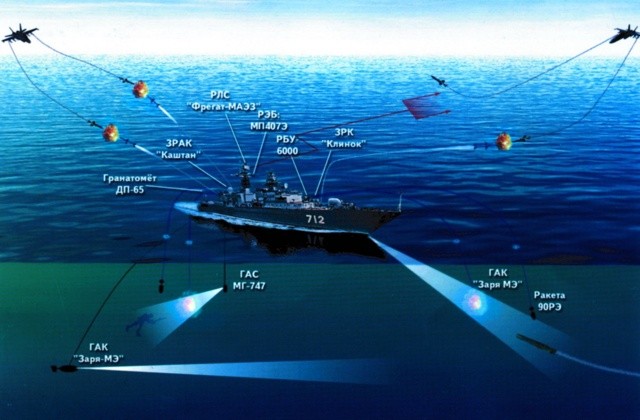

К настоящему времени на кораблях появились тепловизионные и телевизионные средства, которые могут решать задачу освещения обстановки в ближней зоне и некоторые другие частные задачи. Однако основными корабельными средствами освещения надводной и воздушной обстановки продолжают оставаться радиолокационные.

Создание противокорабельных ракет потребовало существенного увеличения дальности действия корабельных радиотехнических средств обнаружения. Создание корабельного ударного оружия — противокорабельных ракет — с большой дальностью стрельбы требовало решения задачи обеспечения этого оружия эффективным целеуказанием по надводным целям. Работы по поиску путей решения этой задачи проводятся параллельно с работами по созданию ракетного оружия.

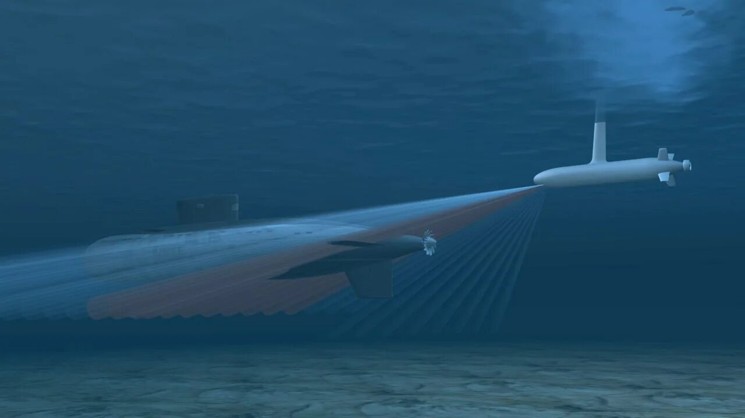

В глубинах океанов и на бескрайних просторах морей скрываются секреты, которые разгадываются не только с помощью мощных кораблей и самолетов, но и благодаря тонким, почти невидимым нитям технологий. Эти нити, пронизывая воздушное и водное пространство, позволяют не только следить за противником, но и защищать своих. Современные технологии не только обеспечивают связь и координацию между различными элементами флота, но и играют решающую роль в противодействии угрозам, исходящим из океана.

Систематическая разведка сил вероятного противника ещё в мирное время является важнейшим условием обеспечения высокой боевой готовности военно-морского флота, а разведывательная информация – одним из факторов, предопределяющих возможность заблаговременного вскрытия конкретных планов и видов угроз со стороны вероятного противника.

Требования командования Военно-морского флота по выявлению деятельности военно-морских сил иностранных государств из года в год росли. Береговые радиоотряды, в силу своей специфики, не могли перекрыть поиском, перехватом, пеленгованием и анализом весь диапазон излучений радиоэлектронных средств объектов разведки. В то же время необходимость разведки радиотехнических средств – средств радиолокации, радионавигации, управления, а также ближней радиосвязи разведывательных сил становились всё более очевидными, так как эти излучения несли большой поток информации не только о характеристиках самих радиоэлектронных средств, но и об их деятельности. В 1951 году было принято решение о создании радиотехнической разведки Военно-морского флота. Перехват радиоэлектронных излучений стал основным источником информации о противнике.

С развитием радиоэлектроники и гидроакустических средств в начале 1980-х годов была открыта возможность сверхдальнего обнаружения подводных лодок. Корабли разведки неоднократно обеспечивали деятельность прикомандированных на поход сотрудников научно-исследовательских институтов. С декабря 2004 года, после длительного перерыва, в России началось строительство серии новых кораблей проекта 18280. По мореходным качествам и техническому оснащению эти корабли намного превосходят существовавшие ранее типы разведывательных кораблей.

Исторический опыт ведения морской радиоэлектронной разведки показывает, что она не ограничивается лишь такими «морскими носителями» подразделений РЭР, как разведывательные корабли, боевые надводные корабли, подводные лодки и вспомогательные суда. Это могут быть также всевозможные суда, например: суда торгового и рыбопромыслового флота, суда гражданских ведомств, научно-исследовательские суда и др. Истории Военно – Морского Флота России существованию Радиотехнической службы относительно малый срок. Тем не менее, специалисты РТС заговорили о себе, как об одной из основных боевых частей надводных и подводных сил флота. Это базируется на самостоятельности и автономности решения своих функциональных задач. Не оценим вклад офицеров и личного состава в освоении и боевом использовании радиолокационной, гидроакустической, электронно-вычислительной и другой техники.